"재정 건전성 지키려면 엄격한 재정준칙 만들어야"

올해 59년 만의 4차 추가경정예산(추경)안 편성 이후 국내총생산(GDP) 대비 국가채무비율의 전년 대비 상승폭이 역대 최대를 기록했다.

심상찮은 나랏빚 상승 속도에 재정 건전성 우려가 본격적으로 나온다. 정부가 재정준칙을 도입하는 이유다.

◇ 국가채무비율 상승폭 5.8%P…IMF·금융위기 때보다도 높아

21일 기획재정부에 따르면 4차 추경 편성 후 국가채무는 역대 최대인 846조9천억원, GDP 대비 국가채무비율도 역대 최대인 43.9%로 늘어난다.

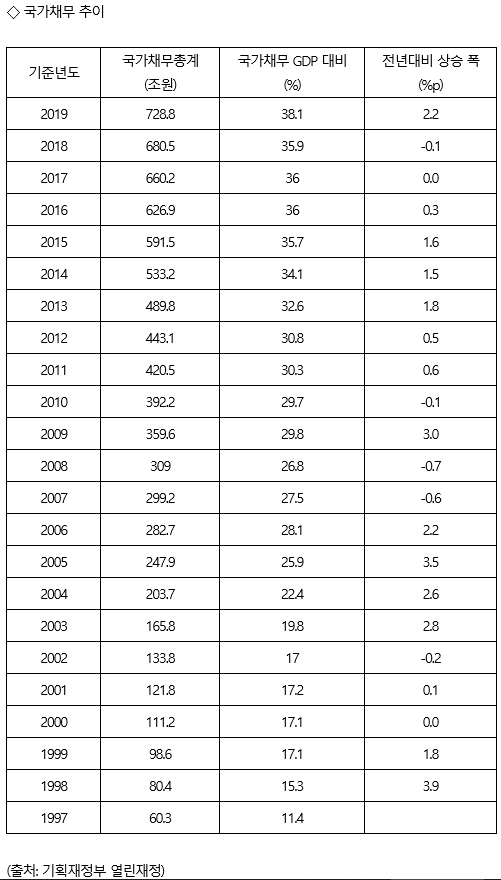

국가채무비율이 작년(38.1%)보다 5.8%포인트 오르며 상승폭이 외환위기 당시인 1998년(3.9%P)이나 글로벌 금융위기가 닥친 2009년(3.0%P)보다 크다.

최근 전년 대비 국가채무비율 상승폭을 보면 2017년에는 변동이 없었고 2018년에는 0.1%P 하락했지만 2019년에는 2.2%P 올랐다. 올해 상승폭은 작년의 2.6배에 이른다.

국민 1인당 나랏빚도 2017년 1천280만원에서 올해 1천640만원(추계인구 기준)으로 불어났다.

국가채무비율 등 재정 건전성 관련 지표는 점점 더 나빠질 전망이다.

정부는 2020∼2060년 장기재정전망에서 오는 2045년 국가채무비율은 99%까지 치솟을 것으로 예상했다. 25년 뒤면 나랏빚이 전체 GDP와 맞먹는 수준이 된다는 의미다.

◇ 주요국 이미 재정준칙 도입…"느슨하게 만들면 안 돼"

이처럼 재정 건전성에 '빨간불'이 켜지면서 재정준칙 마련이 시급하다는 목소리가 커지고 있다.

국회 예산정책처는 4차 추경안 분석 보고서에서 "코로나19로 인한 소비 및 고용 감소를 막기 위해 탄력적인 재정 운용이 불가피하다면 장기적 시계에서 재정 목표를 수립하고 지속 가능한 재정운용계획을 마련해야 한다"고 지적했다.

그러면서 "과감한 지출 구조조정을 보다 강력하게 추진하기 위한 재정준칙 도입도 검토해볼 필요가 있다"고 제안했다.

주요국에서는 재정 지표에 일정한 목표를 부여하고 이를 준수하게끔 하는 재정준칙을 이미 도입한 상태다.

경제협력개발기구(OECD) 국가 중 재정준칙이 없는 나라는 터키와 한국 등 2개국뿐이다.

독일은 구조적 재정적자를 GDP 대비 0.35% 이내로 유지함으로써 부채 신규 발행을 억제하는 내용의 재정 운용 목표를 헌법에 규정하고 있다. 프랑스 역시 구조적 재정적자를 GDP의 0.5% 이내로 유지하도록 하는 재정준칙을 법률로 두고 있다.

미국의 경우 의무지출 증가 또는 세입 감소를 일으키는 신규 입법 시 반드시 이에 대응하는 재원 조달 방안이 함께 입법화되도록 의무화한 '페이고(PAY-GO)' 원칙을 적용한다.

정부는 한국적 상황에 맞는 유연한 재정준칙 도입을 준비 중이다.

다만 전문가들은 재정준칙을 가능하면 엄격하게 만들어야 재정 건전성을 지키는 역할을 할 수 있을 것이라고 제언했다.

김원식 건국대 교수는 "빠른 국가채무 증가 속도를 제어하기 위해서는 독일처럼 명문화된 형태의 재정준칙이 필요하다"면서 "준칙을 유명무실하게 할 수 있는 예외 규정도 최소화할 필요가 있다"고 말했다.

염명배 충남대 교수는 "긴급한 상황에 대비해 유보 조항을 넣을 수는 있지만, 재정준칙을 애초부터 느슨하게 만들면 의미가 퇴색할 수 있다"며 "국가채무비율이나 재정적자 비율 등의 상한을 명시하는 방식으로 강한 수준의 재정준칙을 마련해야 할 것"이라고 강조했다.

![세정일보 [세정일보] 세정일보](https://cdn.sejungilbo.com/image/logo/watermark_20201105013102.png)