세정일보는 2년 전 3월 국세청의 명예퇴직제(정년 2년전 퇴직)를 이제는 박물관으로 보내야 할 괴물이 되었다고 썼다.(관련기사:[세리포트] 국세청 고위직의 명퇴, ‘미물美物인가 괴물怪物인가’) 그럼에도 국세청은 명퇴제와 관련 그 어떠한 변화를 시도하지 않았다. 국세청이 조직 운영을 언론의 의견을 따라야 한다는 것은 아니다. 그러나 언론의 이야기는 겉으로 드러내지 못하는 독자들의 한숨짓는 목소리를 대변하는 것으로 분명히 새겨들을 필요는 있다는 점에서 아쉬움이 남아있다.

`21년 12월이 되면서 국세청 내 1급 고위직을 비롯한 지방청장직에 임명된 후 1년 가까이 재임한 이들에 대한 명퇴전망으로 세정가는 온통 관심이 모아지고 있다. ‘어떤 지방청장이 나간다더라, 아니 안 나간다더라. 한 명이 나간다더라. 아니다, 그분도 어떤 분이 나가야 나간다더라’ 등 관심 많은 세정가 사람들의 SNS를 연일 달구고 있다.

세정가 사람들이 고위직의 명퇴에 관심을 가지는 것은 그만큼 그들이 가진 권력의 크기가 크고, 또 그들에게 국세행정의 많은 부분을 쥐락펴락할 수 있게 하는 힘이 주어져 있기에 그들의 진퇴가 무엇보다 궁금한 것이다. 그리고 그 관심은 이후에 누가 그 자리에 앉을 것인가에 대한 것도 포함돼 있다.

최근 국세청에 대한 국회의 국정감사를 계기로 수십년 존속되어오면서 명퇴세무서장들의 '밥줄' 역할을 해왔다는 비판을 받아온 세정협의회가 전격 폐지되면서 ‘이제는 진짜로 명퇴할 명분이 없는 것 아니냐’면서 명퇴제에 대한 조직원들의 반발이 하나둘씩 수면위로 튀어나올 조짐이다.

그러면서 국세청 고위직의 명퇴제는 국가 인재의 너무 이른 퇴진을 낳는다는 점에서도 세정협의회의 퇴진과 함께 재고되어야 할 퇴물이라는 지적도 보태진다. 실제로 국세청의 인재들은 지방청장을 지냈다는 이유 하나만으로 공무원 정년을 9년이나 남기고 쓸쓸히 직을 내려놓아야 하는 우스운 운명을 맞기도 했다.

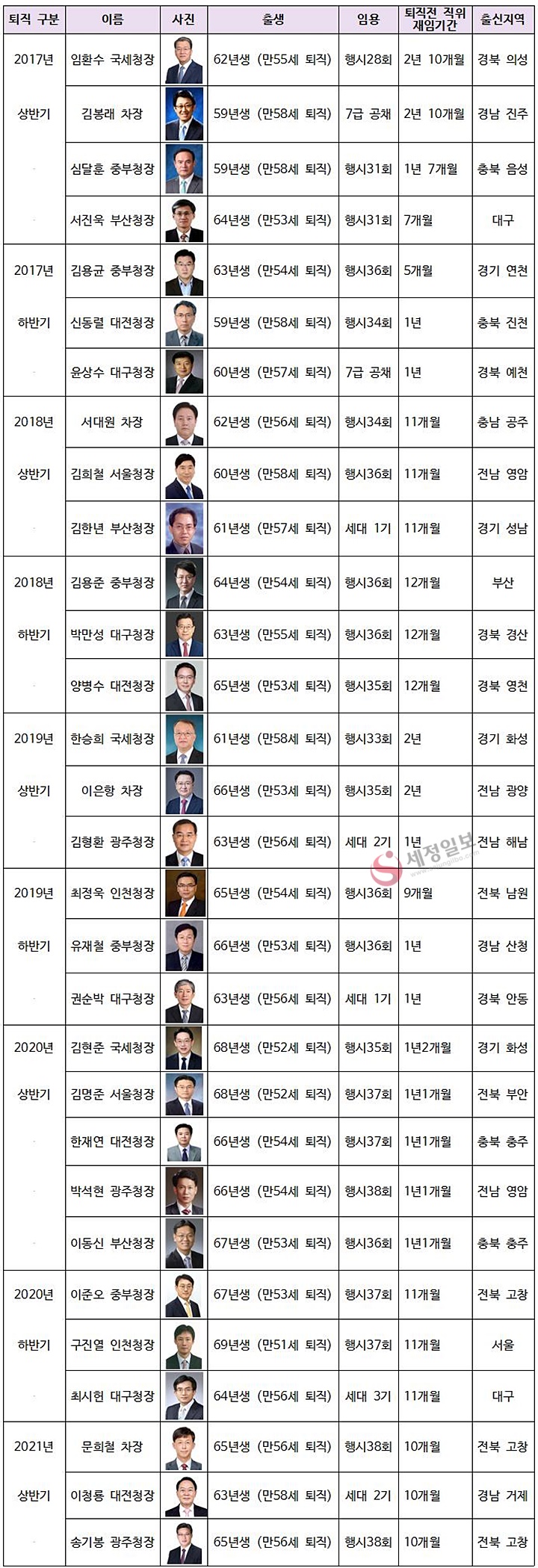

그래서 세정일보가 문재인 정부들어 국세청 고위직들의 명퇴 현황을 정리해봤다.

모두 30명의 국가 인재들이 이 제도로 인해 공직에서 표표히 물러났다. 그리고 만58세에 퇴직한 사람부터 만51세에 퇴직한 경우, 행정고시 출신에서부터 7급공채로 국세청에 몸담은 경우, 또 세무대학을 졸업해 고위직에 이른 경우 등 나이와 국세공무원 입직 경로를 가리지 않고 예외없이 적용돼 온 것으로 나타났다.

물론 국세청의 명퇴제는 수십년간 국세청 인사의 숨통을 틔우기 위한 매우 중요한 부분으로 쉽게 포기할 수 없는 ‘불문율’ 같은 것으로 자리해 왔다는 점에서 쉽게 간단히 해결할 문제는 아니라는 지적도 있다.

그러나 시대가 변화하고, 상황이 변화하고, 조직원들이 변화를 요구하는 이상 더 이상 변화를 지체할 수 없는 문제로 다시 바짝 다가오고 있다. 세정협의회의 운명처럼 전광석화로 처리되어도 좋을 수 있다.

◆ 문재인 정부 이후 지방국세청(본청·차장) 명퇴 현황