일용근로자란 일당 또는 시급으로 급여를 지급 받으며 주로 식당이나 건설현장에서 업무 보조로 고용되는 임시직을 말한다.

문제는 사업주가 일용근로자를 근로자가 아닌 프리랜서로 취급한다는 사실이다. 이를테면 사업주는 일용직 근로자를 사업소득자로 간주하여 3.3% 공제 후 신고하는 한편, 4대 보험 신고는 누락 한 채 장기 근속시에도 퇴직금을 지급하지 않는다.

그러나 이와 같은 처리방식은 노동관계법에 정면으로 반하는 고용방식으로 즉각적인 시정이 필요하다 하겠다.

■ 4대 보험 가입

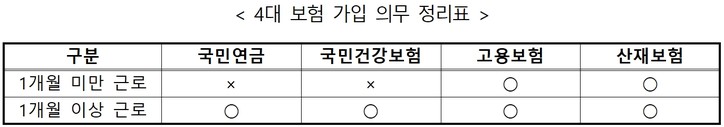

일용근로자라 하더라도 예외 없이 산재보험과 고용보험에 가입해야만 한다. 단, 건강보험의 경우 ①근로기간이 1개월 이상이고, ②1개월간 근로일수가 8일 이상인 경우에만 가입 대상이고, 국민연금의 경우 ①근로기간이 1개월 이상이고, ②1개월간 근로일수가 8일 이상이거나 월 소정근로시간이 60시간 이상이거나 월 220만원 이상 소득이 발생하는 경우에만 가입대상이 된다.

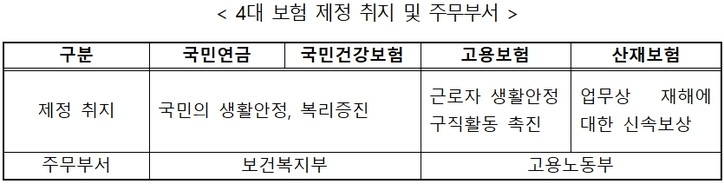

이와 같은 결과는 각각의 보험별 제정 취지가 다른 점에 비추어보면 쉽게 이해가 가는 부분이다. 단적으로 연금보험과 건강보험 앞에는 “국민”이라는 단어가 붙는 반면, 고용보험과 산재보험에는 그렇지 않다. 즉, 연금보험과 건강보험은 모든 국민을 대상으로 하는 보험이기 때문에 근무일수와 무관하게「일용근로자」역시 의무가입으로 하고 있는 것이다.

최근에도 일용직 근로자를 4대 보험 가입 신고를 하지 않고 사업소득자로 신고하여 건강보험공단으로부터 수천만원의 추징을 받았다는 음식점주의 하소연을 들었다.“법의 무지는 용서받지 못한다(ignorantia juris nocet)”는 로마법 법언은 지방 소도시 음식점에도 똑같이 적용된다.

■ 퇴직금 지급 여부

법적으로는 일용근로자라 하더라도 하나의 사업장에서 1년 이상 지속적으로 근로를 제공하였다면 퇴직금을 청구할 수 있는 근로자에 해당한다. 그러나 실무에서는 “일용직”이라는 이유만으로 수년간 근로한 일용근로자에게 퇴직금을 지급하지 않는 사업장이 더러 있다.

대법원은 일관되게 “원래 근로자가 반드시 월 평균 25일 이상 근무하여야만 근로기준법상 퇴직금지급의 전제가 되는 근로자의 상근성·계속성·종속성의 요건을 충족시키는 것은 아니고, 최소한 1개월에 4, 5일 내지 15일 정도 계속해서 근무하였다면 위 요건을 충족한다”(대법원 1979.01.13. 선고 78다2089 판결, 대법원 1995. 7. 11. 선고 93다26168 전원합의체 판결 등 다수)라는 입장을 취하고 있다.

현실에서 사업주 대부분은 일용근로자를 월 평균 15일 이상 고용하기 때문에 1년 이상 일용근로자를 고용하는 사업장에서는 퇴직금도 지급해야만 한다. 다만, 일용근로자가 몇 개월간 해당 사업장에 전혀 출근을 하지 않았다면 그 기간 중 회사와의 고용관계가 종료되었음을 입증할 수 있는 서류를 징구함으로써 향후 법적 다툼에서 계속근로의 중단을 주장할 수 있을 것이다.

[강선일 노무사 프로필]

△ 노무법인 혜안 대표 노무사

△ 서울시 성북구청 정보공개심의회 위원

△ 기업의별 직할컨설팅본부 전문위원

△ 前) 한국공인노무사회 서울강남지부 대의원

△ 前) 고용노동부 노사발전재단 교육강사

△ 前) 서울시 강남구 의사회 자문 노무사

△ 前) 서울시 강남구 일자리창출 지원사업 컨설턴트

△ 경북대학교 법과대학 및 동 대학원 졸업(법학석사)

△ 저서 『법적으로 말씀드리자면』, 『기업노무설계가이드』, 『노무초보 사장님 하루만에 고수되는 비법』