이재명 정부는 노동인권의 실질적 보장을 그 핵심 기조로 하고 있고, 그 근저에는 5인 미만 사업장 근로기준법 확대 적용이 놓여 있다. 現 근로기준법은 원칙적으로 모든 사업장에 적용되나, 일부 조항의 경우 5인 미만 사업장에 적용하는 것이 부적절하다는 입법취지 하에 그 적용을 제외하고 있다.

그 대표적인 조항이 ① 주 52시간 ② 연차유급휴가 ③ 노동위원회 부당해고 구제신청 ④ 연장·야간·휴일 근무시 가산수당 ⑤ 휴업수당 ⑥ 2년 이상 기간제 근로자 고용시 기간의 정함이 없는 근로자 간주제도 이다. 5인 미만 사업주는 이 6개 조항을 항상 숙지하면서 인사노무제도를 운영해야만 한다. 법의 무지는 용서받지 못하기 때문이다.

일부 5인 미만 사업주의 경우, 의무적으로 부여할 필요가 없는 연차휴가제도를 오해함으로써 직원과 관계에서 의도하지 않은 충돌과 반목을 겪게 된다. 병원, 식당, 카페 등 다양하다. 어떤 노동법 제도를 시행하는 근거가 법적 의무인지 시혜적인 조치인지는 향후 노동청 소명 과정에서 현저한 차이를 가져온다는 것을 명심해야 한다.

예를 들어보자. 1년 계약직 근로자 B가 근무하는 카페는 알바생을 포함하여 상시 근로자수가 3인에 불과하다. 소위 영세사업장이다. 그러던 중 최근 카페에 손님이 많이 줄어 사업주 A는 2년 6개월 근무한 B에게 미안하다는 말과 함께 이번달 까지만 일해 달라는 이야기를 하였다. 사업주 상황을 이해하면서도 근로자 B는 뭔가 억울한 마음이 들어 노동청이나 노동위원회를 찾아 상담 문을 두드린다.

좋았던 적이 단 한 번도 없었던 것이 ‘경기’라는 말이 있듯 이와 같은 사례는 요즘 참 흔히 발생한다. 사례의 사업장은 5인 미만 사업장이기 때문에 근로자 B는 ① 미사용 연차휴가수당이나 ② 연장·야간·휴일 근무시 가산수당 미지급을 노동청에서 주장할 수 없을 뿐 아니라 ③ 2년 이상 계약직으로 근무한 자신을 해고한 사업주 A에 대해 부당해고 구제신청도 노동위원회에 주장할 수 없다.

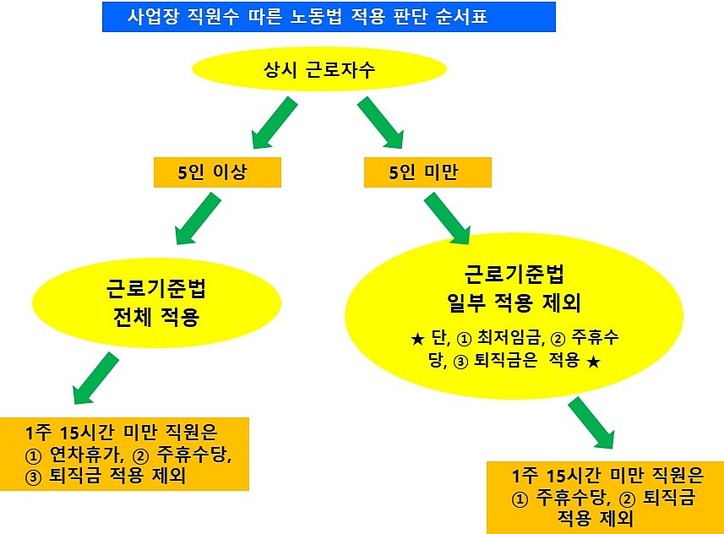

그러나 만약 사업주 A가 근로자 B에게 ① 최저임금법에 미달하는 임금을 지급하거나 ② 주휴수당이나 ③ 퇴직금을 지급하지 않았을 경우에는 노동청에 진정이나 고소를 당하여 처벌을 받게 된다. 왜냐하면 5인 미만 사업장이라 하더라도 ① 최저임금 ② 주휴수당 ③ 퇴직금 제도는 적용되기 때문이다. 다만, 이 원칙에도 예외가 있는데 그건 바로 근로자 B의 1주일 소정근무시간이 15시간 미만일 경우이다.

즉, 근로자 B의 1주일 근무시간이 15시간 미만일 경우에는 사업주 A 사업장 직원수가 5인 미만인 것과 상관없이 ① 주휴수당 ② 퇴직금 제도는 적용되지 않는다.

약간은 복잡할 수 있는 “사업장 직원수에 따른 노동법 적용 순서”에 대해 아래 표를 통해 정리해 보시기를 권한다.

[강선일 노무사 프로필]

△ 노무법인 혜안 대표 노무사

△ 서울시 성북구청 정보공개심의회 위원

△ 기업의별 직할컨설팅본부 전문위원

△ 前) 한국공인노무사회 서울강남지부 대의원

△ 前) 고용노동부 노사발전재단 교육강사

△ 前) 서울시 강남구 의사회 자문 노무사

△ 前) 서울시 강남구 일자리창출 지원사업 컨설턴트

△ 경북대학교 법과대학 및 동 대학원 졸업(법학석사)

△ 저서 『법적으로 말씀드리자면』, 『기업노무설계가이드』, 『노무초보 사장님 하루만에 고수되는 비법』